精彩推荐

热点关注

专题推荐

-

没有记录!

热点排行

中国古代的宗法制度和家族制度

2014/7/18 16:13:12 点击数: 【字体:大 中 小】

家族由若干具有亲近的血缘关系的家庭组成。同一宗族的成员具有共同的祖先,共同的姓氏,共同的宗庙,在一定意义上又有共同的财产,同受宗法制度的约束,参加共同的祭祀,死后葬于共同的墓地。自进入文明时代以来,我国古代的家族一直是以父系的血缘联结的,而若干出自同一男性祖先的家族又组成宗族。《尔雅·释亲》即把由同一高祖父传下的四代子孙称为宗族,实际上有些宗族还可包括更多的世代。家族和宗族密不可分,有时甚至合二为一。所以,我国古代的家族制度与宗法制度有着密切的关联,要了解古代的家族制度,必须首先对宗法制度有所认识。

所谓宗法,是指一种以血缘关系为基础,标榜尊崇共同祖先,维系亲情,而在宗族内部区分尊卑长幼,并规定继承秩序以及不同地位的宗族成员各自不同的权力和义务的法则。它的具体内容在有关西周、春秋社会情况的文献记载中有比较详细的说明,其起源则可追溯到更远的世代。

宗法制度是由父系氏族社会的家长制演变而来的。在父系氏族社会,世系以父系计算,父家长支配着家族成员,甚至对他们有生杀予夺之权。在父系氏族社会后期,随着生产力的发展,剩余产品的增加,私有财产也产生了。父家长死后,他的权力和财产需要有人继承,于是习惯上就会规定一定的继承程序,而一代代父家长生前的权威在其死后仍然使人敬畏,子孙们幻想得到他们亡灵的庇护,于是又产生了对男性祖先的崇拜以及随之而来的种种祭祀祖先的仪式。凡此种种,都为宗法制度的萌芽准备了适宜的土壤。

宗庙祭祀是头等重要的大事,由宗族中地位最高的成员主持。同一宗族的人具有共同的祖先,共同的宗庙,共同的姓氏,共同的墓地,同受宗法制度的约束。

在宗庙中,始祖的牌位居中,始祖以下祖先的牌位依左昭右穆的次序排列,族墓中穴位也分昭穆,井然有序。区分昭穆便于记住宗族成员的辈次,这在重视行辈尊卑、血缘亲疏的宗法社会是十分必要的。

与宗法制度有关的还有丧服制度。丧服指居丧期间的衣服制度,共分斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,称为五服。丧服不同,居丧期限也不同。丧服的等级是根据与死者亲属关系的亲疏远近决定的,血缘越近,丧服越重,居丧时间越长,而且嫡庶有别,男女有别。凡此,也都是宗法思想的体现。

在宗法制度下,同一宗族的成员具有共同的祖先,共同的姓氏,在一定意义上又有共同的财产,参加共同的祭祀,死后葬于共同的墓地。

上古宗法尊祖、敬宗、收族的原则在经过一定的调整之后,得到了实际的贯彻,从而形成了以修宗谱、建宗祠、置族田、立族长、订族规为特征的体现封建族权的宗族制度,这种宗族制度完全适应封建统治的需要,不断得到发展和完善,在封建社会后期近千年的历史时期中同封建政权、封建礼教纠合在一起,起着长期而深刻的影响。

宗谱

宗族是以血缘为纽带组成的,谱牒用以明统系,统系既明,宗族就不至于混淆。

宗谱又有家谱、族谱、世谱、家乘等不同名称。有些较大的宗族族内又分若干支若干房,另有支谱、房谱。比较完备的宗谱一般由以下几部分组成:序文,谱例,目录,家训族规,族墓、祠堂、族田的情况,自始迁祖以下全族已故和现存的所有成员的谱系世表。

有的家谱还载有祖先的画像,诰敕、传记、墓志和著作。家谱的序文可以有许多篇,而且每次续修都增加新的序文。这些序文往往出自本族辈次名望较高的成员之手,也有请非本族的地方官长或著名学者撰写的,主要叙明修谱的意义、缘起、本族得姓占籍的由来、繁衍的情况以及修牒的经过等等。谱例相当于一书的凡例,主要说明修谱的体例,规定入谱的资格,往往特别强调要防止异姓乱宗。家训族规或是祖先遗命、或是所谓合族公议而定,在宗谱中置于显著的地位。族墓、族田的面积和方位四至,祖先兆域的排列情形,祠堂的位置结构等,都有详明的记载,而且多有附图以言的,一目了然。

家谱中最主要的部分是谱系名录。“谱者,普也,普载祖宗远近姓名讳字年号”。(明方孝孺《族谱序》)先分房支,然后以表格形式登载各房支下每一世次男性宗族人员的名、字、号,功名仕宦情况,婚姻、生育情况和享年、葬地。入谱的人,“讳某字、娶某妇、生几子、葬某处,寿若干,咸备载于后,庶几可示后昆。”(明宋濂《符氏世谱记》)女性在家谱中也有记载,但都不见名字,外族之女嫁来后就加入了丈夫的宗族,但她只能以“某氏”的名义附见于丈夫之后,有时注明原是某地某人之女;本族之女嫁出后就脱离了父亲的宗族,她只能以“第几女”的名义附见于父亲之后,并注明适某地某人。这也是实际生活中妇女附属地位的反映。能立家传的,都是本族引以为荣的名宦、名士、忠臣、孝子、烈妇、贞女等。

日本学者秋贺多五郎在《宗谱的研究》一书中曾把家谱的内容和修谱的目的归纳为:(1)序得姓的根源,(2)示族数的远近,(3)明爵禄之高卑,(4)序官阶之大小,(5)标坟墓之所在,(6)迁妻妾之外氏,(7)载适女之出处,(8)彰忠孝之进士,(9)扬道德之遁逸,(10)表节义之乡闾十条。

家谱或十年一修,或二十年一修,或三十年一修,长期不续修家谱,会被认为“不孝”。修家谱是宗族中的一件大事,由族中的头面人物主持,修谱的费用或由族中财力雄厚者承担,或向族众摊派。有的宗族平时置有添丁簿,随时登录族中人口变化的情况,用备查考,为修谱预作准备。家谱每次续修完毕,都在祠堂中举行仪式向祖先秉告,然后分发各房各支,有的一直分发到各个家庭。明代休宁范氏把家谱一一编号,只印刷一定的数量,随即毁去书版,还要求族众对家谱必须“收藏贵密,保守贵久,每岁春正三日祭祖时,各带所编发字号原本到统宗祠,会看一遍。祭毕,各带回收藏。如有鼠侵油污、磨坏字迹者,罚银一两入祠,另择本房贤能子孙收管”(《休宁范氏族谱·谱祠宗规》),明王士晋《宗规》也有类似的规定。这样做一方面是为了加强家族的内聚力,进行宗法教育,另一方面也为了杜绝日后发生冒宗之事。

宗祠

宗祠习惯上多被称为祠堂,是供奉祖先神主,进行祭祀活动的场所,被视为宗族的象征。崇拜祖先并立庙祭祀的现象,在原始社会后期即已存在。

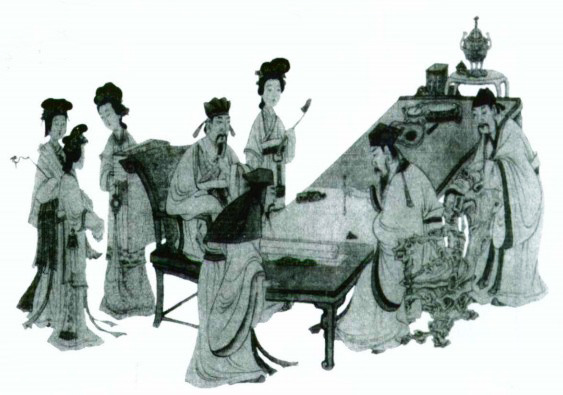

宗祠祭祖,仪式隆重,是最为重要的宗族活动。祭祀活动名目繁多,有每年对高、曾、祖、考的春、夏、秋、冬四时祭,有冬至祭始祖、立春祭先祖、秋分祭祢以及忌日祭等特祭,每逢年节还有年节祭。平时族人经过宗祠门口,都要下车下马,毕恭毕敬。祭祀时,合族男子会集宗祠,拈香行礼,更是极其严肃。每次祭祀,都由族长或宗子主祭,并以年辈、官爵较高者为陪祭,另外安排通赞、引赞、司祝、司尊、司帛、司爵、司馔、司盥等执事人员负责赞礼和奉献各种祭品,有时还配有钟鼓和歌诗生。其余族人则依辈次的先后和身份的尊卑,井然有序地随主祭、陪祭之后,在赞礼声中跪拜如仪。参加祭祀的人一定要衣冠端正,行礼时“尊者在前,卑者在后,务整齐严肃,如祖考临之在上,不可戏谑谈笑,参差不齐”(《京江王氏世谱·祭约》),凡“行礼不恭,离席自便,与夫跛倚、欠伸、哕噫、嚏咳、一切失容之事”,都要议罚(《浦江郑氏世范》)。祭毕会食,依次饮福、享胙。饮福为饮用祭酒,享胙为食用祭肉。祖先用过的祭品,吃了会沾有祖先的福泽,而“革胙”、“停胙”则是对犯有过失的族人的一种处分。宗祠祭祖目的在于通过追思共同祖先的“木本水源”之恩,用血缘上的联系团结族人,以免日久年长,一族之人名不相闻,面不相识,视同路人。而繁缛隆重的仪式又充分体现了封建伦理,展示了礼教规范,又是一种教化的手段。

除了作为祭祀场所之外,宗祠又是处理宗族事务,执行族规家法的地方。竹溪沈氏的《祠规》声称“凡有族中公务,族长传集子姓于家庙,务期公正和平商酌妥协”。族人的冠礼婚礼丧礼也有在祠堂进行的。族产多以祠堂的名义进行管理。有的宗族还有定期到祠堂看谱、读谱的规约。对族人施行族规家法,必在祠堂进行。南海霍氏即在每月朔望族众会集祠堂之时对有过子侄执行家法。竹溪沈氏《祠规》规定对犯有严重过失的族人,“族长传单通知合族,会集家庙,告于祖宗”,然后行罚。有的宗族规定族人之间或族人家庭之中发生了争执,都要到祠堂中裁决。对奴婢佃户的惩罚也经常在祠堂中决定并执行。祠堂在一定意义上又成了衙门,具有一族“公堂”的性质。

宗祠还是教育本族子弟的处所。在祠堂进行的祭祀、会食、团拜、读谱、对犯过族人进行惩罚等活动,都有其宣扬封建伦理道德的教化作用。不仅如此,许多宗族都在祠堂中设有家学,学中塾师由族中“品学兼优”的士人担任,办学经费由族产收入开支,“凡族中子弟入学,不另具修金供膳等费,外姓不得与入”(《郴阳陈氏族谱·创立义学记》),所以又称义学。

宗祠或由族长直接管理,或由族中威望较高的人轮流在族长的领导之下担任管事。也有的宗族设有宗祠总理、宗祠知事,表面上由族人公推,实际上仍被族中有势力的人把持。经管宗祠的人又往往同时经管族产。许多宗祠都起有堂名,堂名被认作是该宗族的代称。

族田

族产又称祠产,名义上是合族公有的财产,包括山林、土地、房屋等。除祖先所置并有遗嘱规定不许分散、归子孙共享的那一部分财产以外,族产的来源主要有三:“或独出于子孙之仕官者,或独出于子孙之殷富者,或祠下子孙伙议公出者。”(清刘鸿翱《杜盗祭款立碣记》)此外还有把犯了过失的族人财产罚入者。族产中最重要是可以年年有地租收入的族田。族田又分祭田、义田、学田等,一般都招佃耕种,祭田的地租供祭祀用,义田的地租供赒济贫困族人用,学田的地租供宗祠办学用,但三者的区别并不十分严格。

族田是合族公产,各宗族都立约规定不得典卖,“如或有将祭田私卖者,合族控官告祖,人则不许入祠,名则不列宗谱”(《浦城高路季氏宗谱》)。为了避免族人侵吞族田,范仲淹在《义庄规矩》中强调“族人不得租佃义田,诈立名字者同”。后世各宗族都规定族田只能佃于外族,本族之人不但不能承佃,而且不能担任租佃的居间人,以防产生弊端。族田的收入除祭祖、办学、办理一些公益事业外,主要用于赡族。范仲淹所定《义庄规矩》有“每人每月可支米三升,冬可置绢一匹,娶妇支二十贯钱,嫁女支三十贯钱”的规约,似是族众不论贫富,人人都可得到一份。

族田和宗祠结合在一起,二者互相补充,“敬宗收族”的原则得到了充分的体现。被势豪侵渔兼并,而这种势豪又往往为本族的成员。这也是封建社会末世必然出现的社会现象。

族规

族规又称族训、族约、宗规、宗约、家规、家训、家礼、家范、祠规等等,是宗族的法律,起着维护封建秩序的作用,对族众具有强制性的约束力。《张氏宗谱·家规》即指出:“王者以一人治天下,则有纪纲;君子以一身教家人,则有家训。纲纪不立,天下不平;家训不设,家人不齐矣。夫家中之有长幼内外之殊,公私亲疏之别,贤愚顽秀之不同,苟非有训以示之,而欲一其性情遵模范,绝无乖戾差忒之虞,虽圣人不能强也。”《云阳涂氏族谱·族范志序》也强调“族宜有范,犹国之不能无法制也”,声称族规“正以辅国家法制之所不及也”。

有相当一部分宗族的族规是某一祖先的遗训,累世相传,永不更改。也有的宗族在修谱或续谱时由族中头面人物议订族规,一经订立,同样具有不可动摇的权威。宗谱中无不包括族规,祠堂读谱,主要就是读宗谱中的族规。此外,族规家训也有单独汇编成册的,有些著名家族的族规、著名人物的家训,其影响超出本宗族的范围,在社会上广为流传。

为了保证宗族血统的纯一,规定了立后继承的原则和办法。异姓乱宗是宗法社会的极大禁忌。许多族规对不准异姓冒姓入谱和继承财产都有严格的规定。《陇西李氏续修族谱·例言》即宣称“随母子,数岁来,带孕子,数月生,及义子、赘婿,皆异姓也,原非一本,例禁概不收录。”由于“不孝有三,无后为大”(《孟子·离娄上》)的观念深入人心,而封建家族制度又剥夺了女儿的继承权,一般人如无生育,或有女无子,都要过继嗣子,称为立后。宗族法规原则上禁止以异姓之子为嗣,即使至亲如外甥、女婿、外孙,也一概不准(在家族势力较弱地区的一些贫家小户和城市流寓之家或有例外)。

所谓宗法,是指一种以血缘关系为基础,标榜尊崇共同祖先,维系亲情,而在宗族内部区分尊卑长幼,并规定继承秩序以及不同地位的宗族成员各自不同的权力和义务的法则。它的具体内容在有关西周、春秋社会情况的文献记载中有比较详细的说明,其起源则可追溯到更远的世代。

宗法制度是由父系氏族社会的家长制演变而来的。在父系氏族社会,世系以父系计算,父家长支配着家族成员,甚至对他们有生杀予夺之权。在父系氏族社会后期,随着生产力的发展,剩余产品的增加,私有财产也产生了。父家长死后,他的权力和财产需要有人继承,于是习惯上就会规定一定的继承程序,而一代代父家长生前的权威在其死后仍然使人敬畏,子孙们幻想得到他们亡灵的庇护,于是又产生了对男性祖先的崇拜以及随之而来的种种祭祀祖先的仪式。凡此种种,都为宗法制度的萌芽准备了适宜的土壤。

宗庙祭祀是头等重要的大事,由宗族中地位最高的成员主持。同一宗族的人具有共同的祖先,共同的宗庙,共同的姓氏,共同的墓地,同受宗法制度的约束。

在宗庙中,始祖的牌位居中,始祖以下祖先的牌位依左昭右穆的次序排列,族墓中穴位也分昭穆,井然有序。区分昭穆便于记住宗族成员的辈次,这在重视行辈尊卑、血缘亲疏的宗法社会是十分必要的。

与宗法制度有关的还有丧服制度。丧服指居丧期间的衣服制度,共分斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,称为五服。丧服不同,居丧期限也不同。丧服的等级是根据与死者亲属关系的亲疏远近决定的,血缘越近,丧服越重,居丧时间越长,而且嫡庶有别,男女有别。凡此,也都是宗法思想的体现。

在宗法制度下,同一宗族的成员具有共同的祖先,共同的姓氏,在一定意义上又有共同的财产,参加共同的祭祀,死后葬于共同的墓地。

上古宗法尊祖、敬宗、收族的原则在经过一定的调整之后,得到了实际的贯彻,从而形成了以修宗谱、建宗祠、置族田、立族长、订族规为特征的体现封建族权的宗族制度,这种宗族制度完全适应封建统治的需要,不断得到发展和完善,在封建社会后期近千年的历史时期中同封建政权、封建礼教纠合在一起,起着长期而深刻的影响。

宗谱

宗族是以血缘为纽带组成的,谱牒用以明统系,统系既明,宗族就不至于混淆。

宗谱又有家谱、族谱、世谱、家乘等不同名称。有些较大的宗族族内又分若干支若干房,另有支谱、房谱。比较完备的宗谱一般由以下几部分组成:序文,谱例,目录,家训族规,族墓、祠堂、族田的情况,自始迁祖以下全族已故和现存的所有成员的谱系世表。

有的家谱还载有祖先的画像,诰敕、传记、墓志和著作。家谱的序文可以有许多篇,而且每次续修都增加新的序文。这些序文往往出自本族辈次名望较高的成员之手,也有请非本族的地方官长或著名学者撰写的,主要叙明修谱的意义、缘起、本族得姓占籍的由来、繁衍的情况以及修牒的经过等等。谱例相当于一书的凡例,主要说明修谱的体例,规定入谱的资格,往往特别强调要防止异姓乱宗。家训族规或是祖先遗命、或是所谓合族公议而定,在宗谱中置于显著的地位。族墓、族田的面积和方位四至,祖先兆域的排列情形,祠堂的位置结构等,都有详明的记载,而且多有附图以言的,一目了然。

家谱中最主要的部分是谱系名录。“谱者,普也,普载祖宗远近姓名讳字年号”。(明方孝孺《族谱序》)先分房支,然后以表格形式登载各房支下每一世次男性宗族人员的名、字、号,功名仕宦情况,婚姻、生育情况和享年、葬地。入谱的人,“讳某字、娶某妇、生几子、葬某处,寿若干,咸备载于后,庶几可示后昆。”(明宋濂《符氏世谱记》)女性在家谱中也有记载,但都不见名字,外族之女嫁来后就加入了丈夫的宗族,但她只能以“某氏”的名义附见于丈夫之后,有时注明原是某地某人之女;本族之女嫁出后就脱离了父亲的宗族,她只能以“第几女”的名义附见于父亲之后,并注明适某地某人。这也是实际生活中妇女附属地位的反映。能立家传的,都是本族引以为荣的名宦、名士、忠臣、孝子、烈妇、贞女等。

日本学者秋贺多五郎在《宗谱的研究》一书中曾把家谱的内容和修谱的目的归纳为:(1)序得姓的根源,(2)示族数的远近,(3)明爵禄之高卑,(4)序官阶之大小,(5)标坟墓之所在,(6)迁妻妾之外氏,(7)载适女之出处,(8)彰忠孝之进士,(9)扬道德之遁逸,(10)表节义之乡闾十条。

家谱或十年一修,或二十年一修,或三十年一修,长期不续修家谱,会被认为“不孝”。修家谱是宗族中的一件大事,由族中的头面人物主持,修谱的费用或由族中财力雄厚者承担,或向族众摊派。有的宗族平时置有添丁簿,随时登录族中人口变化的情况,用备查考,为修谱预作准备。家谱每次续修完毕,都在祠堂中举行仪式向祖先秉告,然后分发各房各支,有的一直分发到各个家庭。明代休宁范氏把家谱一一编号,只印刷一定的数量,随即毁去书版,还要求族众对家谱必须“收藏贵密,保守贵久,每岁春正三日祭祖时,各带所编发字号原本到统宗祠,会看一遍。祭毕,各带回收藏。如有鼠侵油污、磨坏字迹者,罚银一两入祠,另择本房贤能子孙收管”(《休宁范氏族谱·谱祠宗规》),明王士晋《宗规》也有类似的规定。这样做一方面是为了加强家族的内聚力,进行宗法教育,另一方面也为了杜绝日后发生冒宗之事。

宗祠

宗祠习惯上多被称为祠堂,是供奉祖先神主,进行祭祀活动的场所,被视为宗族的象征。崇拜祖先并立庙祭祀的现象,在原始社会后期即已存在。

宗祠祭祖,仪式隆重,是最为重要的宗族活动。祭祀活动名目繁多,有每年对高、曾、祖、考的春、夏、秋、冬四时祭,有冬至祭始祖、立春祭先祖、秋分祭祢以及忌日祭等特祭,每逢年节还有年节祭。平时族人经过宗祠门口,都要下车下马,毕恭毕敬。祭祀时,合族男子会集宗祠,拈香行礼,更是极其严肃。每次祭祀,都由族长或宗子主祭,并以年辈、官爵较高者为陪祭,另外安排通赞、引赞、司祝、司尊、司帛、司爵、司馔、司盥等执事人员负责赞礼和奉献各种祭品,有时还配有钟鼓和歌诗生。其余族人则依辈次的先后和身份的尊卑,井然有序地随主祭、陪祭之后,在赞礼声中跪拜如仪。参加祭祀的人一定要衣冠端正,行礼时“尊者在前,卑者在后,务整齐严肃,如祖考临之在上,不可戏谑谈笑,参差不齐”(《京江王氏世谱·祭约》),凡“行礼不恭,离席自便,与夫跛倚、欠伸、哕噫、嚏咳、一切失容之事”,都要议罚(《浦江郑氏世范》)。祭毕会食,依次饮福、享胙。饮福为饮用祭酒,享胙为食用祭肉。祖先用过的祭品,吃了会沾有祖先的福泽,而“革胙”、“停胙”则是对犯有过失的族人的一种处分。宗祠祭祖目的在于通过追思共同祖先的“木本水源”之恩,用血缘上的联系团结族人,以免日久年长,一族之人名不相闻,面不相识,视同路人。而繁缛隆重的仪式又充分体现了封建伦理,展示了礼教规范,又是一种教化的手段。

除了作为祭祀场所之外,宗祠又是处理宗族事务,执行族规家法的地方。竹溪沈氏的《祠规》声称“凡有族中公务,族长传集子姓于家庙,务期公正和平商酌妥协”。族人的冠礼婚礼丧礼也有在祠堂进行的。族产多以祠堂的名义进行管理。有的宗族还有定期到祠堂看谱、读谱的规约。对族人施行族规家法,必在祠堂进行。南海霍氏即在每月朔望族众会集祠堂之时对有过子侄执行家法。竹溪沈氏《祠规》规定对犯有严重过失的族人,“族长传单通知合族,会集家庙,告于祖宗”,然后行罚。有的宗族规定族人之间或族人家庭之中发生了争执,都要到祠堂中裁决。对奴婢佃户的惩罚也经常在祠堂中决定并执行。祠堂在一定意义上又成了衙门,具有一族“公堂”的性质。

宗祠还是教育本族子弟的处所。在祠堂进行的祭祀、会食、团拜、读谱、对犯过族人进行惩罚等活动,都有其宣扬封建伦理道德的教化作用。不仅如此,许多宗族都在祠堂中设有家学,学中塾师由族中“品学兼优”的士人担任,办学经费由族产收入开支,“凡族中子弟入学,不另具修金供膳等费,外姓不得与入”(《郴阳陈氏族谱·创立义学记》),所以又称义学。

宗祠或由族长直接管理,或由族中威望较高的人轮流在族长的领导之下担任管事。也有的宗族设有宗祠总理、宗祠知事,表面上由族人公推,实际上仍被族中有势力的人把持。经管宗祠的人又往往同时经管族产。许多宗祠都起有堂名,堂名被认作是该宗族的代称。

族田

族产又称祠产,名义上是合族公有的财产,包括山林、土地、房屋等。除祖先所置并有遗嘱规定不许分散、归子孙共享的那一部分财产以外,族产的来源主要有三:“或独出于子孙之仕官者,或独出于子孙之殷富者,或祠下子孙伙议公出者。”(清刘鸿翱《杜盗祭款立碣记》)此外还有把犯了过失的族人财产罚入者。族产中最重要是可以年年有地租收入的族田。族田又分祭田、义田、学田等,一般都招佃耕种,祭田的地租供祭祀用,义田的地租供赒济贫困族人用,学田的地租供宗祠办学用,但三者的区别并不十分严格。

族田是合族公产,各宗族都立约规定不得典卖,“如或有将祭田私卖者,合族控官告祖,人则不许入祠,名则不列宗谱”(《浦城高路季氏宗谱》)。为了避免族人侵吞族田,范仲淹在《义庄规矩》中强调“族人不得租佃义田,诈立名字者同”。后世各宗族都规定族田只能佃于外族,本族之人不但不能承佃,而且不能担任租佃的居间人,以防产生弊端。族田的收入除祭祖、办学、办理一些公益事业外,主要用于赡族。范仲淹所定《义庄规矩》有“每人每月可支米三升,冬可置绢一匹,娶妇支二十贯钱,嫁女支三十贯钱”的规约,似是族众不论贫富,人人都可得到一份。

族田和宗祠结合在一起,二者互相补充,“敬宗收族”的原则得到了充分的体现。被势豪侵渔兼并,而这种势豪又往往为本族的成员。这也是封建社会末世必然出现的社会现象。

族规

族规又称族训、族约、宗规、宗约、家规、家训、家礼、家范、祠规等等,是宗族的法律,起着维护封建秩序的作用,对族众具有强制性的约束力。《张氏宗谱·家规》即指出:“王者以一人治天下,则有纪纲;君子以一身教家人,则有家训。纲纪不立,天下不平;家训不设,家人不齐矣。夫家中之有长幼内外之殊,公私亲疏之别,贤愚顽秀之不同,苟非有训以示之,而欲一其性情遵模范,绝无乖戾差忒之虞,虽圣人不能强也。”《云阳涂氏族谱·族范志序》也强调“族宜有范,犹国之不能无法制也”,声称族规“正以辅国家法制之所不及也”。

有相当一部分宗族的族规是某一祖先的遗训,累世相传,永不更改。也有的宗族在修谱或续谱时由族中头面人物议订族规,一经订立,同样具有不可动摇的权威。宗谱中无不包括族规,祠堂读谱,主要就是读宗谱中的族规。此外,族规家训也有单独汇编成册的,有些著名家族的族规、著名人物的家训,其影响超出本宗族的范围,在社会上广为流传。

为了保证宗族血统的纯一,规定了立后继承的原则和办法。异姓乱宗是宗法社会的极大禁忌。许多族规对不准异姓冒姓入谱和继承财产都有严格的规定。《陇西李氏续修族谱·例言》即宣称“随母子,数岁来,带孕子,数月生,及义子、赘婿,皆异姓也,原非一本,例禁概不收录。”由于“不孝有三,无后为大”(《孟子·离娄上》)的观念深入人心,而封建家族制度又剥夺了女儿的继承权,一般人如无生育,或有女无子,都要过继嗣子,称为立后。宗族法规原则上禁止以异姓之子为嗣,即使至亲如外甥、女婿、外孙,也一概不准(在家族势力较弱地区的一些贫家小户和城市流寓之家或有例外)。

责任编辑:M005文章来源:中华陈氏网(2012-05-01)

相关信息

没有记录!

著名人物

没有记录!

精彩展示

没有记录!

评论区